城子崖遗址

目录

城子崖遗址

坐标:36°44′8.88″N 117°21′14.94″E / 36.7358000°N 117.3541500°E / 36.7358000; 117.3541500

城子崖遗址,亦称城子崖遗址i,是中国考古遗址,也是1928年首次发现新石器时代龙山文化的地点。在城子崖遗址发现龙山文化是了解中华文明起源的重要一步。 城子崖遗址仍然是迄今为止发现的xxx的史前聚居地。 该遗址位于山东省,距省会济南以东约 25 公里(16 英里)。 它受到城子遗址遗址博物馆(中文:城子遗址博物馆;拼音:Chéngzǐyá Yízhǐ Bówùguǎn)的保护和开放。

地点

城子崖遗址位于章丘市管辖的龙山镇(中文:龙山镇;拼音:Lóngshān Zhèn)以西约 1 公里(0.62 英里),距省会济南以东约 25 公里(16 英里)。 该地点位于 S102 省道以北,距离龙湖以南不到 1 公里(0.62 英里)。 该地区的其他地标是东平陵(向东不到 2 公里(1.2 英里))和旧城墙遗址。

新石器时代聚落

城子崖遗址的古聚落建于公元前 2600 年左右,位于古关卢河和婺源河附近的台地上。 城子崖遗址这个名字,字面意思是城市悬崖,指的是这个位置和围住定居点的墙。 乌延河在聚落西侧呈南北走向。 城子崖遗址定居点呈矩形布局(400 x 500 米,1300 x 1600 英尺),边缘沿着南北和东西方向。 西墙、南墙和东墙是笔直的,而北墙则随着地形向外突出。 因此,该定居点占地面积约 200,000 平方米,周围环绕着一堵高约 7 米(23 英尺)、底部宽 10 米(33 英尺)并逐渐变细至宽 顶部 5 米(16 英尺)。 用夯土筑墙的技术在当时是一项新的创新。 在添加下一层之前,每层厚度在 12 到 14 厘米(5.5 英寸)之间的连续层都被压实。 城墙外有一条深护城河,水源来自附近的一条河流。 由于定居点内没有主要城墙,布局符合平台城市的风格(中文:台城;拼音:tái chéng)。

陈子崖位于 40 多处龙山文化遗址群的中心。 这些遗址分为三类:面积从几千到 10,000 平方米不等的遗址被认为属于古文献中提到的聚居地(中文:居;拼音:Jū;字面意思是“定居点”)。 面积达 50,000 平方米的较大地点被认为是 yi(中心城镇),最后城子崖遗址本身被确定为 du(中文:都;拼音:Dū,首都)。 根据现场发现的厚沉积物(从 3-4 米到 5-6 米深),城子崖遗迹的人口估计有数万。

其他定居点

龙山文化衰落后,城子崖遗址又被两个有围墙的聚落所占据。 一个属于岳氏文化,公元前 1900-1500 年),另一个可以追溯到周朝(公元前 1100-256 年)。

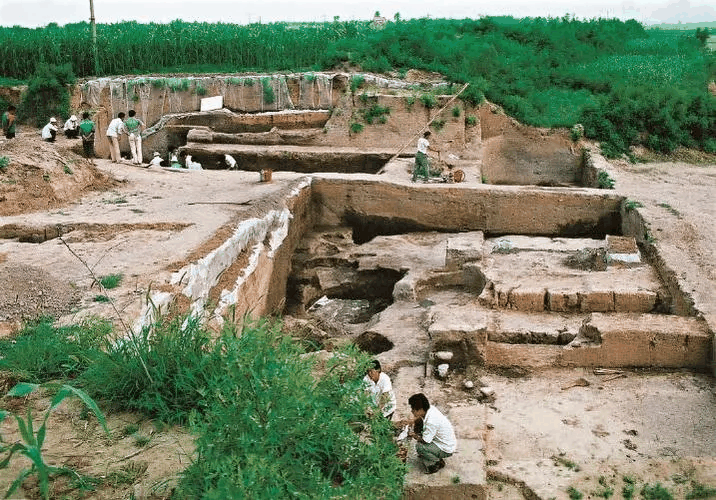

考古研究

该遗址于 1928 年由考古学家吴金鼎(中文:吴金鼎;拼音:Wú Jīndǐng,1901-1948 年)发现,这是龙山文化遗迹的首次发现,并因附近的龙山(简体中文:龙山;龙山)而得名。 繁体中文:龙山;拼音:Lóng Shan,字面意思是龙山)和同名村庄。 1930 年和 1931 年对该遗址进行了xxx次发掘,这是xxx次由中国考古学家使用现代方法专门进行此类实地考察。 1990年山东省考古研究所在省道南侧进行了追加发掘。

遗址文化层分上下两层。 文化堆积约3米。 上层是周代至汉代几个不同时期的文化遗迹; 下文化层是首次发现以打磨黑陶为主要特征的新石器时代文化遗存,包括部分月石文化遗存。 其实它是一个包含了龙山文化、月石文化和周代三个不同时期的遗址。

遗址发掘出土了房基、陶窑、水井、陶器(鼎、杯、罐等)、石器、甲骨、兵器等。

据勘测发掘,城墙多开有地基槽,部分在沟、淤泥上夯筑,多次修葺。