哈蒙德假说

目录

哈蒙德假说

哈蒙德假说(或哈蒙德-莱弗勒假设)是物理有机化学中的一个假说,它描述了有机化学反应中过渡态的几何结构。 该假设首先由 George Hammond 于 1955 年提出:

如果两种状态,例如过渡态和不稳定的中间体,在反应过程中连续出现并且具有几乎相同的能量含量,则它们的相互转换将仅涉及分子结构的小重组。

因此,可以通过将其能量与沿反应坐标相邻的物质进行比较来预测状态的几何结构。 例如,在放热反应中,过渡态的能量更接近反应物而不是产物。 因此,过渡态在几何上更类似于反应物而不是产物。 然而,相反,在吸热反应中,过渡态的能量更接近产物而不是反应物。 因此,根据哈蒙德的假设,过渡态的结构更像是产物而不是反应物。 这种类型的比较特别有用,因为大多数过渡态无法通过实验来表征。

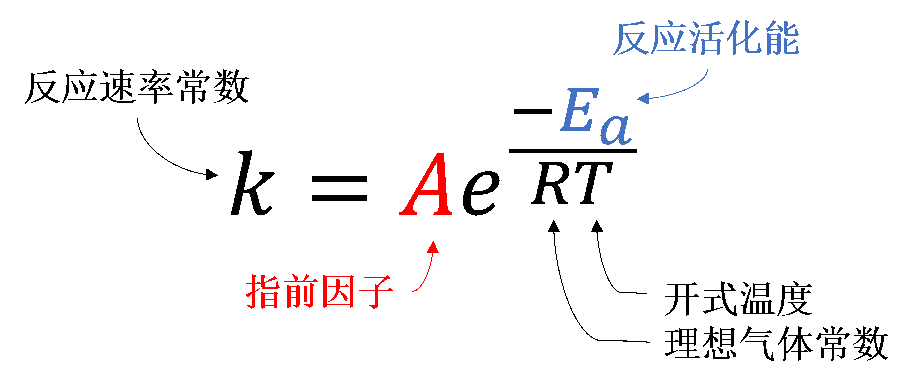

哈蒙德假说也有助于解释和合理化贝尔-埃文斯-波兰尼原理。 也就是说,该原理描述了实验观察结果,即反应速率及其活化能受该反应的焓影响。 哈蒙德假说通过描述改变反应的焓如何也会改变过渡态的结构来解释这一观察。 反过来,这种几何结构的变化会改变过渡态的能量,从而改变活化能和反应速率。

该假设还被用于预测反应坐标图的形状。 例如,亲电芳族取代涉及一个明显的中间体和两个不太明确的状态。 通过测量芳族取代基的影响并应用哈蒙德假说得出的结论是,决速步骤涉及形成类似于中间配合物的过渡态。

历史

在 20 世纪 40 年代和 50 年代,化学家们难以解释为什么即使是反应物的微小变化也会导致反应速率和产物分布的显着差异。 1955 年,爱荷华州立大学的一位年轻教授乔治·哈蒙德 (George Hammond) 假设过渡态理论可用于定性解释观察到的结构-反应性关系。 值得注意的是,佛罗里达州立大学的 John E. Leffler 在 1953 年提出了类似的想法。然而,Hammond 的版本受到了更多的关注,因为它的定性性质比 Leffler 的复杂数学方程更容易理解和使用。

解释假设

实际上,该假设指出过渡态的结构类似于自由能中最接近它的物种的结构。 这可以参考势能图来解释:

在情况 (a) 中,这是一个放热反应,过渡态的能量比中间体或产物的能量更接近反应物的能量。 因此,从假设来看,过渡态的结构也更接近于反应物的结构。 在情况 (b) 中,过渡态的能量既不接近反应物也不接近产物,因此它们都不是过渡态的良好结构模型。 需要进一步的信息来预测过渡态的结构或特征。 案例 (c) 描绘了吸热反应的电位图,其中,根据假设,过渡态应该更接近于中间体或产物的过渡态。

哈蒙德假设的另一个意义在于它允许我们根据反应物、中间体或产物来讨论过渡态的结构。 在过渡态与反应物非常相似的情况下,过渡态称为“早期”,而“晚期”过渡态是与中间体或产物非常相似的过渡态。

“早期”过渡态的一个例子是氯化。 氯化有利于产物,因为它是放热反应,这意味着产物的能量低于反应物。 在查看相邻图表(早期过渡状态的表示)时,必须关注过渡状态,这在实验中是无法观察到的。 为了理解“早期”过渡态的含义,哈蒙德假设代表了一条显示该反应动力学的曲线。