莱登罐

目录

莱顿罐

莱登罐(或Leidenjar,或古老的,有时是Kleistianjar)是一种电子元件,可在玻璃罐内部和外部的电导体之间存储高压电荷(来自外部源)。它通常由一个玻璃罐组成,金属箔粘合到内外表面,金属端子垂直穿过罐盖以与内箔接触。它是电容器(也称为电容器)的原始形式。它的发明是由德国神职人员EwaldGeorgvonKleist于1745年10月11日和荷兰莱顿(莱顿)的荷兰科学家PietervanMusschenbroek于1745-1746年独立发现的。该发明以城市命名。莱顿罐曾被用于进行许多早期的电学实验,它的发现对静电学的研究具有根本意义。它是xxx种积累和保存大量电荷的方法,可以根据实验者的意愿放电,从而克服了早期导电研究的重大限制。Leydenjars仍然在教育中用于展示静电学的原理。

莱登罐历史

古希腊人已经知道,琥珀经过摩擦可以吸引轻质颗粒。琥珀因摩擦起电效应、电介质材料中电荷的机械分离而带电。希腊语中的琥珀是ἤλεκτρον(ēlektron),是电这个词的起源。前苏格拉底哲学家米利都的泰勒斯被认为偶然评论了静电充电现象,因为他相信即使是无生命的东西也有灵魂,因此流行的火花类比。大约在1650年,OttovonGuericke制造了一个粗糙的静电发生器:一个在轴上旋转的硫磺球。当Guericke把手放在球上并快速转动杆身时,会产生静电。这个实验启发了几种形式的摩擦机器的发展,这对电力的研究有很大帮助。Leyden罐子实际上是由两方独立发现的:xxx个发现的德国执事EwaldGeorgvonKleist和荷兰科学家PietervanMusschenbroek和AndreasCunaeus,他们发现只有拿在手中才能发挥作用。Leyden罐是一种高压装置;据估计,早期的莱顿罐最多可以充电到20,000到60,000伏。中心棒电极的末端有一个金属球,以防止电晕放电将电荷泄漏到空气中。它首先用于静电实验,后来用于高压设备,如火花隙无线电发射器和电疗机。

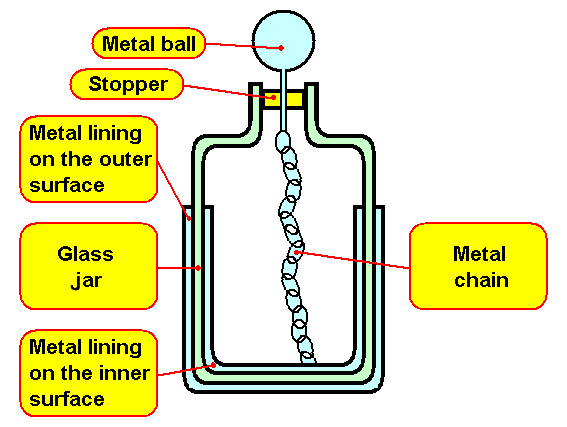

典型的设计包括一个玻璃罐,其内外表面均涂有导电锡箔。箔涂层在罐口附近停止,以防止电荷在箔之间产生电弧。一根金属棒电极穿过罐口处的非导电塞子,通过某种方式(通常是挂链)与内箔电连接,以使其充电。罐由连接到内电极的静电发生器或其他电荷源充电,而外箔接地。罐子的内表面和外表面存储相等但相反的电荷。该设备的原始形式只是一个部分装满水的玻璃瓶,一根金属丝穿过软木塞将其封闭。外板的作用由实验者的手提供。很快,约翰·贝维斯(在1747年)发现可以在罐子的外部涂上金属箔,他还发现使用两面都有金属箔的玻璃板可以达到同样的效果。这些发展启发了威廉·沃森(WilliamWatson)在同年制作了一个内外衬有金属箔的罐子,从而减少了水的使用。早期的实验者(如1746年的本杰明威尔逊)报告说,电介质越薄,表面越大,可以积累的电荷就越大。静电学的进一步发展表明介电材料不是必需的,但增加了存储能力(电容)并防止了板之间的电弧。即使在真空中,相隔一小段距离的两块板也可以用作电容器。

电荷的存储

最初认为电荷储存在早期的莱顿罐中的水中。该演示的xxx个记录实例是富兰克林1749年的一封信。富兰克林设计了一个可解剖的莱顿罐(右),被广泛用于演示。这个罐子是由一个玻璃杯构成的,它嵌套在两个相当贴合的金属杯之间。当罐子充上高压电,小心拆开时,发现罐子不放电,所有部件都可以随意拿取。如果重新组装零件,仍然可以从中获得大火花。该演示似乎表明电容器将电荷存储在其电介质内。整个1800年代都在教授这一理论。但是,这种现象是莱顿瓶上的高压造成的特殊效果。在可分解的莱顿罐中,当罐子被拆卸时,电荷通过电晕放电转移到玻璃杯的表面;这是重新组装罐子后剩余电荷的来源。在拆卸时处理杯子并不能提供足够的接触来去除所有表面电荷。钠玻璃具有吸湿性,并在其表面形成部分导电涂层,从而保持电荷。Addenbrooke(1922)发现,在一个由石蜡或经过烘烤以去除水分的玻璃制成的可分解罐中,电荷仍保留在金属板上。

收费数量

最初,假设玻璃的合理标准厚度和成分,电容的量以给定尺寸的“罐子”数量或通过总涂层面积来测量。一品脱尺寸的典型Leyden罐具有大约1nF的电容。

剩余费用

如果一个带电的莱顿罐通过短接内外涂层放电并静置几分钟,该罐将恢复其先前的一些电荷,并且可以从中获得第二次火花。这通常可以重复,并且可以间隔获得一系列4或5个火花,长度逐渐减小。这种效应是由介电吸收引起的。